Camille Jacques Annibal Claet de Fleurieu,

Né le 26 octobre 1727 (sous Louis XV)

Rappelé à Dieu le 21 juillet 1796.

Chevalier, seigneur de la Tourrette, Eveux et baron d'Eyrieu.

Il fut le premier véritable homme de finances de

la famille, il devient premier président du bureau des finances de Lyon le 9

décembre 1752. Camille- Jacques est mort croulant sous de nombreuses dettes, car

sa carrière financière fut, hélas semée malchance.

De 1700--quinze ans avant la fin du règne de Louis XIV le grand --à 1760-- environ quinze ans avant la fin du règne de Louis XV le bien aimé--, la ville de Lyon ne faisait que grandir, passant de 100.000 à 115000 habitants. La plupart de l'immobilier était occupé par les congrégations religieuses (environ 75% de la ville). Il fallait donc construire car il manquait de logements habitables.

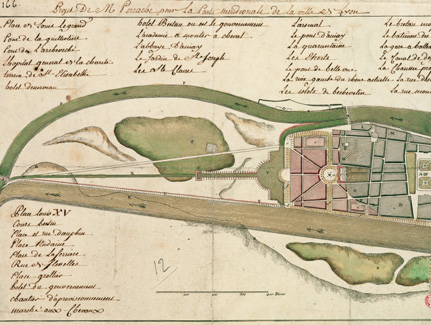

Deux projets furent mis au points pour accroître cette surface. Le premier établit par M Morand engagea de lourds travaux au Nord de la ville. Au Sud, Michel Antoine Perrache voulut détourner le Rhône, pour reporter le confluent plus au Sud, jusqu'au village de la Mulatière soit à 2.5 km des remparts d'Ainay et combler le délaissé des bras du fleuve, puis bien entendu, construire. Ce projet était très ambitieux et fort coûteux.

Perrache, après avoir effectué ses plans, les déposa au consulat de la ville en 1766, mais il fut refusé par celui-ci. Perrache qui n'était pas homme à se décourager, changea ses plans, et le présenta de nouveau en 1770. La ville de Lyon approuva le plan mais refusa de se charger des travaux, estimant le projet, et a juste titre, trop risqué. Le consulat propose néanmoins à Perrache de monter une société qui donnera les terrains. Perrache trouvera 25 associé pour sa compagnie qu'il appellera "l'entreprise des travaux du midi de Lyon". Camille est l'un d'entre eux.

Hélas,

les ennuis commencent pour les associés, les crues retardent ou détruisent les

travaux, des calculs mal effectués entraînent des difficultés, le petit groupe

perd ainsi des fortunes. En 1779, Perrache meurt, laissant son projet inachevé,

il fut remplacé par sa soeur, mais la série noire se poursuivra, deux ans après

elle est complètement ruinée. Elle décide alors de laisser le projet au comte de

Laurencin et au trésorier de la compagnie, Jean-Jacques de Fleurieu, fils de

Camille.

Hélas,

les ennuis commencent pour les associés, les crues retardent ou détruisent les

travaux, des calculs mal effectués entraînent des difficultés, le petit groupe

perd ainsi des fortunes. En 1779, Perrache meurt, laissant son projet inachevé,

il fut remplacé par sa soeur, mais la série noire se poursuivra, deux ans après

elle est complètement ruinée. Elle décide alors de laisser le projet au comte de

Laurencin et au trésorier de la compagnie, Jean-Jacques de Fleurieu, fils de

Camille.

Les années passent et le projet s'enfonce de plus en plus dans l'impasse, d'autant plus que les révolutionnaires au siège de Lyon en 1793, (ayant fait au passage des massacres horribles à Lyon), ruinent le projet en faisant des dégâts considérables avec leurs canons [1] , mais la compagnie persista dans son projet. 55 ans après, en 1836 sous Louis-Philippe, les travaux furent enfin terminés. La famille Fleurieu quant à elle fut ruinée. Mais elle recouvra ses dettes en vendant les terrains nouvellement acquis grâce à ce projet.

En attendant la prospérité, elle dû vendre son patrimoine qui était l'âme de la famille Fleurieu. Le château de Bélair, acquis par Jacques Claude Claret, fut vendu par Camille son petit fils. Il n'a pas eut d'ennuis pendant la révolution, mais les révolutionnaires, fidèles à leur intelligence toute démocratique, brûlèrent les archives du château. Les autres biens furent vendus plus tard par Jean-jacques. Camille avait épousé Marguerite Camille Marthe Fayard des Avenières le 22 décembre 1763. Elle était née le 29 juillet 1745, fille de Jean-Jacques des Avenières, procureur du Roy au bureau des finances, et fille de Suzanne de Boësse. Ils eurent deux fils: Annibal Jacques Claret de Fleurieu, écuyer, né à Lyon le 5 septembre 1765, gouverneur d'Heyrieu en Dauphiné, mort en 1791; et Jean Jacques Claret de Fleurieu.

Cependant, le couple formé par Camille Jacques de Fleurieu et Marguerite, ne fut pas heureux.

Un mémoire du Procureur du Roy à Lyon "pour Madame de Fleurieu", signé en 1774 fait état d'une séparation de corps suite à une mésentente du couple pour des raisons d'argent. Bien entendu, le divorce était interdit à l'époque. Cependant, les magistrats ont pris vigoureusement la défense de Marguerite de Fleurieu, ce qui par-là même ébranle sérieusement l'opinion contemporaine qui voudrait que les femmes ne comptaient pas pour la société de l'ancienne monarchie et n'avaient aucune chance face aux hommes.

Ce document est intéressant à plus d'un titre car il éclaire sur les finances de la famille, et apporte des précisions sur le caractère de chacun. La famille Fleurieu était richissime puisque le mémoire évoque une fortune colossale pour l'époque de un million de livres! A titre d'exemple, on pouvait bâtir un luxueux château à l'époque pour 300.000 livres. D'une manière plus pragmatique, on peut situer en 2018, une livre autour de 11 euros, ce qui donne approximativement une fortune familiale autour de 11 millions d'euros.

Toujours est-il que Camille Jacques est décrit dans ce mémoire comme quelqu'un de cultivé mais d'avare. Madame de Fleurieu assez dépensière mais pas plus que les autres femmes de son milieu.

"Son mari voyait tout (ses dépenses) & ne blâmait rien, au contraire, si elle jouait aux jeux de hasard, il était quelques fois de moitié avec elle, jouait-elle la comédie, il paraissait ému par la vérité de la représentation, & partageait l'honneur des applaudissements, tout se passait sous ses yeux, il était en un mot le spectateur assidu des différentes scènes dont Madame de Fleurieu était actrice. "

Camille Jacques fermait les yeux sur ces dépenses, dans la mesure où il espérait un héritage de son épouse. En effet, le couple pensait que Marguerite serait légataire universel de son père et il n'en n'était rien.

"Les dettes s'accumulaient, les emprunts devinrent nécessaires, mais ils n'eurent rien d'excessifs, Madame de Fleurieu n'emprunta en différentes fois, et dans le cours d'environ 10 années, qu'une somme de 25700 livres, laquelle fut employée en plus grande partie à payer les comptes des marchands et ouvriers."

Quelques commentaires illustrent les goûts de Camille-Jacques de Fleurieu:

"On ne croit pas déplaire à M. de Fleurieu, en disant qu'il a toujours aimé les Arts, et surtout la musique, ce qui le prouve, c'est qu'il tient depuis longtemps chez lui un musicien de la comédie, à qui il donne la table, le logement et une pension, mais s'il avait des goûts qui le rapprochaient de sa femme, il en avait aussi qui l'en éloignaient: Trahit sua quemque, voluptas."

La séparation devient inéluctable...

"L'année 1772 vit naître entre le mari et la femme des scènes d'humeur et de caprice, un incident donna lieu à une rupture décidée.

Le Sieur des Avenières, ennuyé d'attendre le paiement de la somme de 40.000 livres qu'il s'était retenue, pressa un jour M. de Fleurieu plus vivement qu'à l'ordinaire, ce dernier eut la malhonnêteté de lui répondre que non seulement il lui rembourserait les 40.000 livres, mais encore qu'il lui rendrait sa fille et qu'il pouvait reprendre l'un et l'autre; la proposition fut acceptée par le sieur des Avenières, justement indigné du propos de son gendre.

On rédigea en conséquence un acte de séparation volontaire, qui fut fait double et signé tant par Monsieur que par Madame de Fleurieu, le 22 avril 1772. On n'en rappelera pas toutes les clauses, il suffit d'observer qu'on y donne pour cause de la séparation l'incompatibilité des humeurs, que Monsieur de Fleurieu consent que Madame de Fleurieu se retire chez le sieur des Avenières, son père [...]."

Ce site n'ayant pas vocation à rapporter en détail les affres inhérentes à beaucoup de séparations et en l'occurrence celle de nos ancêtres, nous en resterons là.

Cependant, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, ils trouveront ICI le mémoire en totalité...

Marguerite de Fleurieu poursuit sa vie

Vers 1780, Marguerite tenait un salon littéraire comme beaucoup de dames ce cette époque. Son salon fut célèbre sans doute par le fait que c'est J.J Rousseau qui l'a lancé. Rousseau rappelons le était un ami de Marc Antoine Louis. En 1784, la librairie Cailleau, à Paris, éditait un ouvrage en deux partie: la première "Aéronautique, "le siècle des ballons, satyre nouvelle" et la seconde avait pour titre "le Rival par l'amitié, ou Frontin Quaker, comédie en vers", cette dernière écrite par Madame de Fleurieu Le rival par l'amitié fut joué le 17 mai 1784 au théâtre de l'Ambigu-Comique à Paris et remporta un certain succès. Cette comédie fut même jouée plusieurs fois.

La révolution française poursuit les Fleurieu...

Un rapport de la section révolutionnaire parisienne du Mont-Blanc du 19 avril 1795 dont les délibérations ont été publiées évoque "le destructeur de Lyon et de ses complices". Il parle également du cas de "la citoyenne Fleurieu" emprisonnée pour ses relations et ses opinions: "La citoyenne Fleurieu "Elle ne s'est jamais prononcée ; mais ses relations avec ROLAT, et la femme BOUTILLIER, femme d'immigré, nous donnent le plus mauvais augure de ses opinions."

De quelle "citoyenne Fleurieu" s'agissait-il? On ne peut qu'éliminer l'épouse de Charles-Pierre, emprisonnée avec son mari à Paris, qui a été libérée en octobre 1794.

En 1759, une éloge historique est écrit par M. de FLEURIEU" pour Charles-Clément BOUTILLIER est publié dans "Manuscrits de la bibliothèque de Lyon" par Delandine, 1812, Page 313 Tome III.

BOUTILLER décédé à Lyon en 1759 était bien un proche des Fleurieu.

Nous pouvons donc supposer que Marguerite de Fleurieu, ayant fréquenté la veuve BOUTILLIER a été emprisonnée sous la révolution.

1ère Image: Projet de Perrache, 2nde image: siège de Lyon en octobre 1793.

[1] Canons qui d'ailleurs serviront également à Collot d'Herbois et Fouché pour tirer sur leurs prisonniers (hommes femmes, enfants).

|

SOMMAIRE → MENU GENEALOGIE→ DE 1575 à 1792→ Pierre CLARET→ Claude CLARET→ Jean CLARET→ Jacques-Claude CLARET→ Jacques-Annibal CLARET de La TOURRETTE→ Camille CLARET de FLEURIEU → Biographie de Camille CLARET de FLEURIEU |